以下资料均来自互联网,自传文章不完全版本!

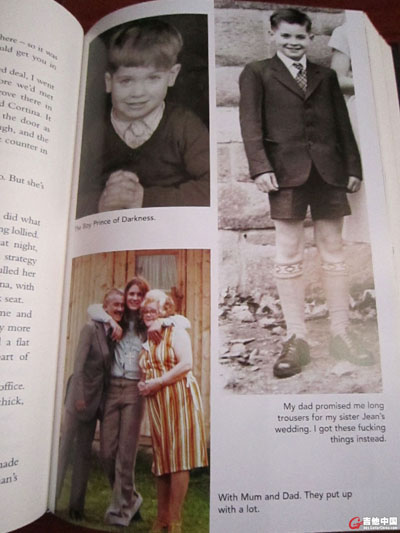

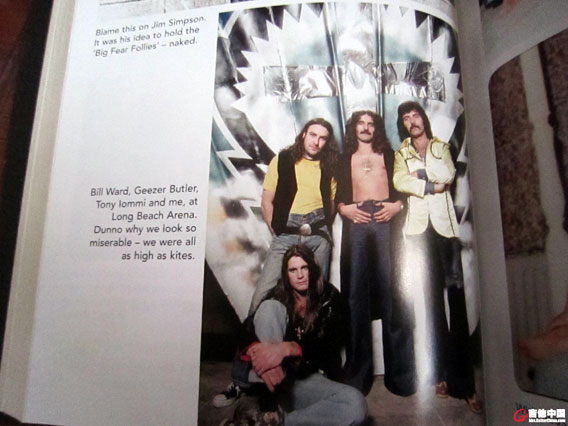

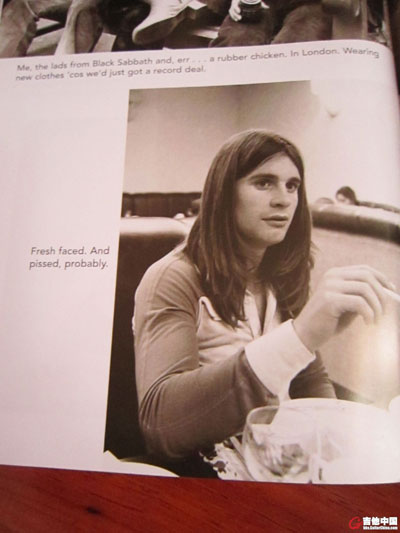

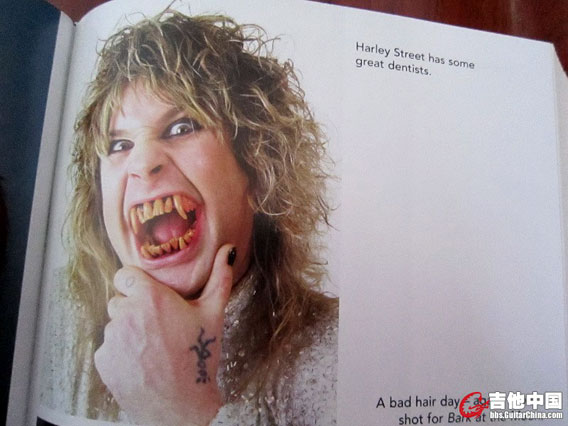

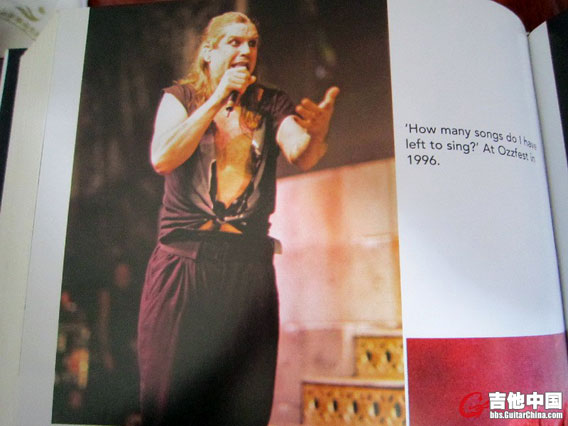

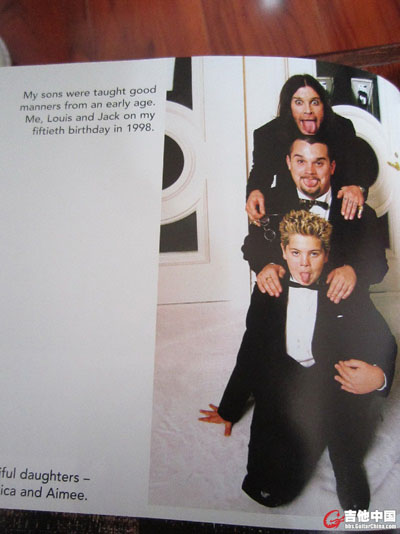

大概先归纳下OZZY的自传,写到音乐的部分很少,写到吉他手们的篇幅也不多(JAKE的名字就出现了两次orz,一次是“JAKE加入了乐队”,二次是“JAKE离开了乐队”囧),大部分笔墨放在了该人自己的八卦上面……个人觉得最好看还是前半部分写SABBATH,有我一直都很想知道的SABBATH早年的故事细节;至于后来OZZY SOLO的那些还是之前我翻译的那本书爆的料比较猛,相比较OZZY自己这本书很多地方写的即粉饰又含糊的让我觉得好笑= =;

~~~~~~~~~正文开始分割线~~~~~~~

序

我要把这本书献给我的粉丝们,没有你们我的生命不会如此多姿多彩,我从心底里感激大家。

愿上帝保佑你们。

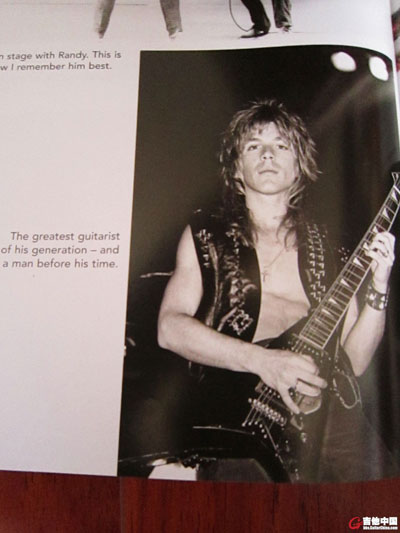

当然,还有RANDY RHOADS,另一位对我有着重要意义的人,我永远不会忘记你,我想总有一天我们会在另一个世界相见,愿你安息。

Ozzy

~

某些人说我这辈子绝对没办法写成一本书。

~

得,去他们的,因为我这不开始写自传了么。

~

有什么难的,只需要回忆就可以……

~

~

靠,我什么都忘了!

~

不过,还是有那么点儿记得的……

~

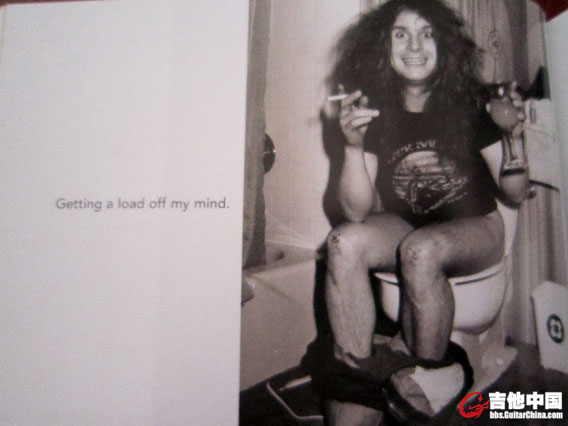

某些人对书里所写的事的看法可能与我的记忆并不相同,我才不会因为这个和你们扯皮,在过去的四十年里,我喝酒,我也吸毒,而且我还一边喝酒一边吸毒,我TMD又不是大不列颠百科全书,别指望我对什么都记忆犹新,这本书里所记载的仅仅是我那浆糊脑子里所剩无几的,关于我的生活的一些零星记录,即不那么多,也不那么少。

第一部分:在那遥远的开始……

1 小偷约翰

我父亲总说我在未来的某一天将成就一番大事业。

“约翰·奥斯本,我的儿子啊,我一直都有种关于你的预感,“在灌过几杯啤酒后,他这么说,“要么你会有出息,要么你会坐大牢。”

一直都是那么准,我家老头子的话。

在我18岁生日之前,我就进了监狱。

盗窃——这是我的罪名,传票上是这么写的,“入室盗窃,赃物价值总共25块。”,用今天的价值观换算一下大概是300多,所以这不是什么了不起的惊世大劫案,就算当小偷,我的水平也挺烂的。

我偷的那家叫做莎拉·克拉克服装专卖,就在阿斯顿我家后面的某条街上。第一次出手,我摸了一大堆衣服出来,还挺得意的想着能弄去酒吧卖些钱,但是我忘记带电筒了,结果我摸黑偷的衣服全是婴儿穿的纸尿裤啥的,幸好都是没穿过的,上面没有屎。

第二次我又去了,我瞄准了一台24寸的电视机,但那破玩意儿实在太重,搬起来很吃力,结果我一边扛着电视机一边翻墙,电视机不巧砸了下来,刚好落在我胸口上,我就像摊烂泥一样躺在后墙旁边长满荨麻的沟里,整整一个小时都动弹不得。最后我好不容易爬起来,但电视被砸坏了,不得不把它给丢了拉到。

第三次,我想我还是偷几件衬衫算了。我甚至还戴了副手套,搞的我自己好像多专业似的。不过,有一只手套刚好缺了个大拇指,所以最后我的指纹还是很完美的在那里留的到处都是。几天过后,警察找上门来,他们在我家找到了那副坏事的手套,还有失窃的赃物。“一只缺了大拇指的手套,哈?”警察朝我走过来,同时他亮出了明晃晃的手铐,”小聪明可不是这么玩的。“

又一周后,我上了法庭,法官判处罚款40块保释金,我一辈子见也没见过这么多钱,根本没可能自己付,除非我去抢银行……或者和我老爸借。

结果我家老头子甩都不甩我。“我的钱都是血汗钱,”他说,“为嘛我要帮你这小兔崽子付罚款?这次得好好给你个深刻的教训。”

“爸,但是——”

“别但是,我这是为了你好。”

谈话结束。

没有罚款,取而代之的惩罚是我要去云森·格林监狱呆上三个月。

云森·格林是一座古老的在1849年维多利亚时期就建成的监狱,关在那儿的都是臭名昭著的重案犯,有个检察官还曾经对我说过,云森·格林是他所见过的最暴力恐怖的地方。于是当我得知自己要坐牢的时候,我吓的差点把屎拉在裤子上。我再三求我爸帮我付罚款,但我爸打定主意不掏钱,他说只有在那种地方吃吃苦头才能收敛我的那颗野心。

和大部分少年犯一样,我犯事儿无非就是想搞什么哥们义气,觉得当坏人很屌很酷,然而到了云森·格林之后,我迅速的改变了这一想法。在监狱入口我的心跳快的差点没从嗓子里飞出来,之后工作人员开始搜身,把随身带的东西全部没收——钱包,钥匙,香烟——一边搜身他们一边还拿我的棕色长发说笑。

“帅哥,H区的一个哥们会爱死你的。”一个工作人员说,“特别是在洗澡的时候。”

那时我还不知道他说的是啥意思。

不过我很快就明白了。

在阿斯顿这种地方长大,大部分青少年对自己的人生都不可能有更多的指望,一旦出了学校进入社会,你能做的事情只有进工厂当工人,在一条流水线上干到老死。大部分工人的居住条件也很差劲,房子破破烂烂,连独门独户的厕所都没有。因为二战时期这里是德国人轰炸的重灾区,坦克装甲车什么的也蹂躏过这里。我还记得我小的时候玩过的每个街角都见过那种被炸弹炸过的建筑废墟,德国人打算攻占布罗姆维奇城堡的军工厂时几乎夷平了这里,我们那帮孩子就把那儿当作游乐场。

1948年,我呱呱坠地,日后在罗奇路14号中间的某个平房里,慢慢的长大成人。我的父亲,约翰·托马斯,在云顿道的某家工厂上夜班,整日忙于制造各类工具。人人都喊他杰克,那阵子就流行给名叫约翰的人起这种小名。闲着没事的时候,他就喜欢给我说打仗的事,比如当德国人丢炸弹过来的时候,哪怕是晚上也能借着炸弹的闪光读报纸什么的。不过那时候我还小,还不能真正的体会到战争时人们肩上的担子有多重,心理压力有多大,每天颠沛流离的连睡觉的地方都找不到,就算找到个房子睡下你都不清楚睡着的时候这房子会不会被炸塌了,你能想象是怎样的滋味?

战后的日子依然没有变的轻松起来,每天早晨,当我爸上夜班回来后,我妈妈,莉莉安,就要去卢卡斯工厂上白班。日复一日,年复一年,这就是他们的生活,完全没有变化。而他们累的几乎连抱怨的力气都没有。

我妈是个天主教徒,但是她不是特虔诚那种。我们家没人去教堂,除了我在英国周日教会学校读书那阵子,因为实在是没事可干,而且教堂也会提供给你免费的茶和饼干。然而好笑的是,就算每天都学习圣经,学画耶稣像,我也永远不会成为教会学校值得自夸的什么好学生。

每个星期天是我最讨厌的日子,我是那种一闲下来就想找乐子的孩子,问题是在死气沉沉的阿斯顿根本没什么乐子给你找。这里只有灰色的天空,街角的小酒馆,还有看起来病泱泱的在流水线上做牛做马的工人们。然而就算是工人阶级也是有所谓的自尊心的,有很多人在自己家的外墙上贴那种假的墙砖,搞的好象这帮人住在TMD的温莎堡一样,只可惜他们的房子即没有护城河也没有吊桥,大部分还都是和我家一样的平房,所以看起来其实是难看之极。

在家里,我是老四,我有三个姐姐,珍,爱丽丝和吉莲。我实在不知道我爸妈怎么还有精力创造新人类,结果没过多久我又有了两个弟弟,保罗和托尼。于是6个孩子一起挤在罗奇路14号的平房里,其吵闹和混乱程度绝对超出你的想象。就像我说的,家里连厕所都没有,只得每张床旁边放个马桶。最大的姐姐珍有自己的房间,在平房后面搭建的一个小单间里,其他5个孩子都睡在一起,直到珍嫁人,才能轮到下面的孩子用她的房间。

大部分时间我懒的理我的姐姐,她们总是叽叽喳喳吵个没完,我才不要她们的火力殃及到我身上。不过我的大姐珍总是对我特别好,就像我的第2个妈妈一样,直到今天,我们还经常在周日聊电话,风雨无阻。

如果没有大姐,那时候我还真是不知道该怎么过,因为我是一个神经质,强迫症,又迷信的小孩,我总怕发生什么不好的事。我迷信到要是哪天下课回家踩在人行道的石板裂缝上,我就觉得我妈会死。然后我爸在白天睡觉,我也害怕他会忽然挂掉,我经常在他睡着的时候戳他的肋骨以确定他是不是还在呼吸,当然,为此我爸对我发火了好几回,总而言之就是这些迷信思想一直困扰着我。

我就是如此惶惶不可终日的度过我的儿童时期。

甚至我最早年的记忆之一就是害怕,1953年6月2日,伊丽莎白女王的加冕典礼在那天举行,我才刚5岁,那时我爸正沉迷一个叫艾尔·乔尔森的美国歌舞剧明星,整天在家里唱他的歌,我爸还会模仿他在喜剧电影里的表演,甚至一有机会就打扮成他的样子。

乔尔森最著名的就是他的黑面具形象——那种政治喜剧一类的东西。结果我爸让我姑姑给他做了那样一套行头,在女王加冕典礼那天,他穿出来显摆了,实话说那身衣服做的真不错,从大高帽到白领结,还搭配一条红白条纹的拐杖。然而,当我爸穿成那样涂成黑脸走出来后,我吓的够呛。我不停的狂叫:“爸你怎么了!把我爸还给我!”,一路哭着逃走。别人对我说,这是你爸,他只不过打扮成别的样子而已,我根本不听还是哭,大人们甚至还想让我戴那个帽子和面具,我一边哭一边TMD的宁死不从,我以为那个面具一旦戴在脸上就粘住再也拿不下来了。

“不要!不要!不不不要要要!!”我狂叫。

“是男人就拿出点胆量来嘛,儿子。”我爸拍了拍我的头。

“不!!不!!!不不不不!!!”

大概是因为遗传,疯狂一直是我们奥斯本家的传统。比如我奶奶,她脑子的确有点问题,老是无缘无故的打我,我一直记得她有次死命打我的屁股;然后,我小姨,她莫名其妙的跳河自杀了;我外婆更是疯,她把我外公名字的首字母——AU, 刺青在她的胳膊上,每次我在电视上看到那些满身刺青的漂亮小妞我都会想起她,相信我,当你无家无口的时候这的确没啥问题,但问题是到了我外婆那个年纪你还这么来就不怎么合时宜了,更不要提你满是皱纹的手臂上已经有了一个飞刀再加上两条蛇的时候,我外婆就是用这么两条胳膊抱着我,哄还是婴儿的我睡觉的。老天爷,我外婆根本不管外人怎么看,我挺喜欢她我行我素这一点的,她一直活到了99岁。我还记得我刚开始酗酒的时候,她时常把镜报卷起来狠狠的抽我的屁股,还骂我:“别喝了混小子!你看看你这啤酒肚!你身上的味道就像个糟老头子!”

我父母相比其他亲戚还算是正常的。我父亲为人很严厉,但是他从来没有狠狠揍过我或者把我关在什么小黑屋里,最多也就是当我淘气的时候给我那么几巴掌。不过我爸和我妈倒是经常吵架,甚至打架。有次我妈甚至因为这个和我爸上了法院。我不知道他们为什么又吵又闹——我猜大概是因为钱。我得说,现实世界中的夫妇很少因为你爱我我不爱你之类的事情闹矛盾,大多是因为经济原因,至少我自己就根本没办法想象我爸妈过的那种日子,老公上夜班,老婆上白班,辛苦到这个地步口袋里依然没有一个多余的子儿。

我家老头子是一个好人,为人简朴,传统,不过他的身子骨很单薄,而且还戴了一副又厚又重的眼镜。他时常教育我们做人的道理,“没读过书不要紧,但不能不懂规矩”,这是他一直说的,而且他还经常言传身教,在公共汽车上总是给老弱病残让座,或者搀扶老奶奶过马路。

我的好老爸啊,我真是想念他。

尽管我老爸是一个本分的好人,我觉得我的疑心病还是多少遗传自他。他的腿有毛病,一直拿绷带缠着,但是他却从来不去医院看看。他情愿死也不要见医生,他就是害怕医生,就像很多他那个年纪的人一样。然后,他也是个工作狂,从来不休假,倘若哪天他无所事事的在家,然后生病了,那他会觉得自己大限将至。

只有我的成瘾性格(之后OZZY会解释这一点,医生给他做了诊断说他是addictive personality,就是不管干什么事都会上瘾)大概是没有来头的。我爸也喝酒,但是他不贪杯,他喝酒只是为了快乐,和朋友同事们聚聚,而不会像我一样每次都是喝到钻在桌子底下尿了自己一裤子。

我爸喝酒的时候还喜欢唱歌,我妈妈和我姐姐们也很喜欢唱。大姐珍会买查克·贝瑞和猫王的唱片,我全家都会学里面的歌,到了周末我们会组织家庭音乐会来表演。我姐姐们甚至还会唱艾佛利兄弟歌曲的和音部分。我的初次登台表演就是奥斯本家的家族音乐会,我唱了克里夫·理查德的“Living Doll”,那是我跟着电台节目学的。那时打死我也想不到我能靠唱歌来养活自己,我只知道我赚钱的唯一途径就是进工厂当工人,或者去抢劫银行。

我几乎是二话不说的就选择了后者。

干这些违反乱纪的勾当真是我的本性,我甚至还有个同党,和我住一条街的叫帕特里克·墨菲的孩子。墨菲家和奥斯本家一向处的很好,虽然他们家是天主教家庭,孩子们都不和我们上一所学校。我和帕特里克的恶行是从偷苹果开始的,我们并不靠卖这些偷来的苹果赚钱——只是留着自己吃,因为我们都太饿了。有时候不小心吃下去几个烂的还会搞的我们拉上几天的肚子。离我们住的地方不远有一条崔尼提路,那里有个苹果园,我们就是去那儿翻墙搞苹果的。有回我把衣服里塞了满满的苹果看起来像TMD怀孕了似的,被苹果园的主人发现了,他竟然放出两条德国牧羊犬追我们,结果我一头撞在了果园的墙上,两个眼镜肿的像俩气球。回家后我爸气的暴跳如雷,他把我带去了医院,医生还把我数落了一番。

然而这些细枝末节根本阻挡不了我和帕特里克为非作歹的行径。

我们放弃了苹果,开始转向停车场计费器里的零钱,后来干脆开始在店里小偷小摸。我家有六个吃不饱的孩子,如果你身在那种穷的叮当响的处境,为了吃顿好的你什么都干的出来。我并不为我过去的行为感到自豪,但我也不是那种有了好日子过便忘本的人。

这才是我嘛。

我们的干的恶劣勾当还有在足球比赛的时候帮那些球迷们“看管”他们的车子。车子当然都没锁,所以在比赛的时候我们就坐进去为所欲为。有时候我们也想过靠洗这些车来挣钱,不过自从我们把某家伙的车洗的掉漆以后,我们放弃了这个计划,那可怜人几乎要被我们气疯了。

我本质并不是一个坏人,尽管那时候我自己是挺想学坏的。我只是一个想被学校里的小帮派们认同的可怜虫而已。我们那时还打群架,街道之间的对战,互相扔石块,用鸡毛掸子对打,搞的好象是古希腊人对罗马人那种大战似的。这实在太好玩了,直到有个孩子被石头打中,眼镜喷血被送进了医院,街道大战才被大人们喝止。我们还玩战争游戏,做炸弹,把烟花里的火药弄出来,埋上引线,用火柴点上,然后滚的要多远有多远。

砰!!

也有些玩意不像做炸弹这么要躲着大人,但危险度也和这个差不离。我们建了个秘密基地,到鬼屋探险,啊,那真是我年少轻狂的好时光。

我讨厌学校,真的讨厌。

我还记得我在小艾尔伯特王子学校的第一天:我又踢又叫,大人们钳着我的脖子才把我拖了进去。

在学校里我唯一喜欢的就是下午4点的放学铃声。我成绩很差,读书根本读不好,什么都记不住,而且我也搞不懂为什么我的脑筋这么烂,课本里写的东西都像天书。我只觉得我真是个天生的废物点心。直到我30多岁才知道自己有阅读困难和注意力缺失症,也就是多动症,然而在那个年代根本没人拥有这些专业的教育知识。我在的班上有40多个学生,如果老师教的东西你听不懂,他们根本都不会帮你再温习一遍——他们对差生的态度基本就是放任自流。当然,要是老师非得拿我出气——比如让我在课堂站起来上大声朗读——我就会开始耍宝,搞一些玩意让全班同学哈哈大笑。

至于阅读困难这个事,有个说法是有阅读困难的某些人在艺术上都是天才,然而以通常的眼光来看,连读书都读不好的确是人生一大缺陷。直到今天我还是觉得要是能多读些书多受教育就好了,书本里有着很棒的知识,我真的是这么觉得。能沉浸在一本书里,这难道不是很神奇么?每个人都该这样,可惜的是我这辈子从头到尾看完的书用一个手都能数的过来,这本书里我能记得的事情也都是凤毛麟角。尽管我想看尽可能多的书,可惜看到最后我觉得我都是在看天书而已。

第一次有人叫我“OZZY”也是在学校里。我不记得是谁第一个这么喊的了。大概只是我的姓“奥斯本”的昵称,但和我爱耍宝的性格也很和衬。一旦有人开始喊我的外号,人人都开始这么喊了,到头来约翰这个名字只有我自家人叫,到现在我连我的真名都快忘了,如果在大街上有人喊“喂,约翰,过来!”,我大概看都不会看他一眼。

读完了小学,我的中学是在比奇菲尔德路上的技校。在技校里必须穿校服,这不是校规,但几乎每个孩子都穿校服,包括我的小弟弟保罗。他每天都穿的整整齐齐,夹克和灰法兰绒的衬衣,打好领带。至于我,我通常都套着件散发着臭气的破毛衣,垮着个牛仔裤和胶靴在学校里转悠,校长欧德曼先生每次看到我都要对我罗嗦个没完,“约翰·奥斯本,你就不能穿的整齐一点么,你以为你混丐帮的啊!“经常他就这么在走廊里对我嚎起来,”你要多学学你弟弟。”

唯一一次校长对我有好印象,就是我二报他有人想弄死学校的金鱼,往金鱼池里倒什么“神仙水”。他甚至在晨会的时候表扬我来着,“多亏了约翰·奥斯本同学”,他说,“我们制止了这样一桩无耻的恶行。“。然而,校长不知道的是,想毒死金鱼的那个人不是别人,正是我,因为我知道一旦事情败露人人都会怪到我的头上,所以我不如恶人先告状,贼喊抓贼,结果这竟然还真的管用了。

在学校里,我喜欢的老师只有一个:切瑞顿先生。他是教历史的,有次上课他把我们带到伯明翰的一个旧城堡遗迹,叫做面包山的地方。那堂课真是有意思,他给我们说了城堡,战争和中世纪的酷刑等等有趣的知识,那是我上过的最好玩的课。然而我的历史成绩还是很差,因为我连写字也写不好。在技校我唯一拿到满分的课是专业课,“金属车床技术”,大概因为我爸就是工人,劳动人民的血液在我的身上流淌。有一次在学校的金属窗架焊接比赛中我甚至拿了第一名。不过我在课上还是依然惹是生非,专业课的老师莱恩先生,为此经常用一块大木板抽我的屁股,真TM操蛋,这家伙虐待学生的行为要是在今天那绝对属于违法犯罪。

专业课上我最常玩的恶作剧就是花个3,4分钟时间,把一块钱的硬币用焊枪喷的滚滚烫,再放在讲台上,当好奇的莱恩先生捡起来的时候,你就会听到:

“哇啊啊啊啊!“

然后:”奥斯本,你这个小畜生!“

哈哈哈,太搞了。一想到这事我就乐不可支。

在学校的时候,我还经常受到其他同学的欺负。放学的时候,一些大孩子经常就在回家路上等着我,他们就爱走过来突然扒掉我的裤子以此调戏我。那时候我才11,12岁,真是不堪回首。当然他们并不打算真的和我搅基什么的——就是男生之间那种哄哄闹闹——但是我就是觉得丢人丢到家,我还不敢和家人说,因为在家里我也是被调教的对象——当你有五个兄弟姐妹的时候这真是家常便饭。我不敢和任何人说这件事,我觉得这事都怨我自己。

多年之后,我有了自己的家庭,我绝不会让这种事重演在我孩子身上。我对孩子说,“有什么不对劲的事尽管告诉爸爸妈妈,如果有人碰你不该碰的地方,让你感到不舒服,马上告诉我们。”,总之,要是被我知道有人对我家孩子做这种事,我绝对会让他们吃不了兜着走。

为了免遭高年级男生欺负,最后我想了个办法,我看准了班上最高最壮的男生,开始讨好他,天天给他找乐子,最后他成为了我哥们。那男生壮的像史泰龙似的,要是你敢和他胡来,他会让你每天中饭只吃泔水。不过虽然他人长的壮,心底倒还不错。有了他做哥们再没人敢欺负我,心底一块大石落地,毕竟我打架的水平和我读书一样的烂。

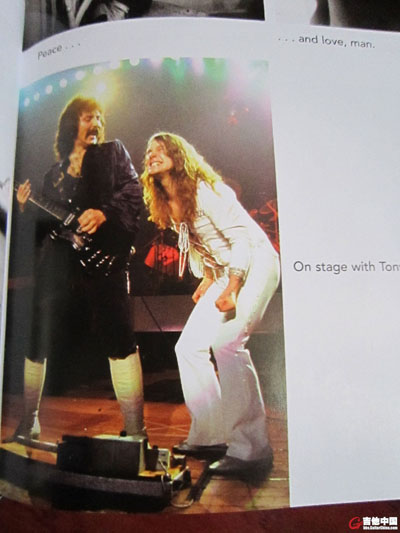

在学校里还有个比我高一年级的男生,他倒是从来没有揍过我(这里OZZY明显在和TONY较劲嘛= =;,TONY每次都说他一直揍OZZY……),最多对我放过几句狠话,或者给我几巴掌,但我还是怕他怕的要死。他就是TONY IOMMI,学校里人人都认识他,他个子很高,样子又帅,还会弹吉他,所有的女生都喜欢他。打架方面他也是一把好手,保持着不败的记录。我记得有次圣诞节过后,学校搞了个活动,让我们把各自的圣诞礼物带到学校来显摆,结果TONY带着把鲜亮的红色电吉他过来,真是太拉风了,我羡慕的简直是口水滴答。我一直都好想学一个乐器,但我家穷的根本付不起学费,而且我也没有学乐器的那种耐心,干什么都是5分钟热度。不过TONY他弹的真好,他是那种传说中的吉他天才,随便你给他听个啥他马上就能跟着音乐来一段布鲁斯RIFF,总之还在那时,我就觉得TONY今后一定会出人头地。

不过我和TONY再次碰头那是几年以后的事了。

随着我逐渐进入青春期,我开始逃课,躲在男生厕所里抽烟。我抽烟抽的那叫一个凶,经常过了早操时间我才到教室。这让体育老师琼斯先生很不爽,他恨我恨出一个洞来,经常把我点名批评,而且他还老用鞋子抽我。他每次都让我在体育教室后面那堆网球鞋里,找出一只最大的鞋给他用来抽我的屁股,如果我找出的鞋他不满意,觉得不够大,他就会打我打的两倍狠。他是全校老师里最不是东西的一个。

琼斯先生还会在早操时间让孩子们站成一排,从后面检查我们的脖子,看我们有没有洗澡洗的干干净净。如果脖子上有污渍,他就用白毛巾死命的给你擦——要是擦下来有脏脏的印子,你就死定了,他会拖着你去水龙头那儿用自来水冲你的头,把你像个死猪一样浸在水槽里。

总之,琼斯先生的确不是个东西。

上学之后,我才逐渐意识到,我家比别人家要更穷。我家不但不可能在暑假的时候出国旅游——六个孩子是吃不饱而且也穿不暖。直到14岁的时候我才到过海边,这要感谢我的姨妈安达,她住在桑德兰,就算如此我直到20多岁才看到那种波光粼粼的海洋,而不是那种到处漂浮着垃圾,水温又低的要死的所谓“海”。

我们穷的叮当响的另一证据就是,我家用来擦屁股的不是卫生纸,而是报纸;一年到头甚至夏天我都穿闷死人的胶靴,因为我根本没别的鞋好穿;我也没有内衣内裤,我妈从来没给我买过;那时还有一种推销员专门来收分期购物的款,每逢他上门,我妈都躲起来让我去应付,因为她根本没钱好付,实在没辙,我只好对人家说“我妈说她不在”,诸如此类。

多年之后,我有次决定等收账的推销员上门时帮我妈付掉所有的费用,并且让他滚蛋再也别来推销这个那个,但这没起到任何效果,两周后我妈又买了一套全新的三件套家具,用下巴颏想都知道她是从哪儿搞来的。

至于我儿时最惨痛的一次经历,则是有次我过生日,我妈给了我几毛钱,让我自己去买个玩具——那种会变色的火炬灯,我买好玩具,在回家的路上得意忘形的把零钱给丢了,结果我起码花了5,6个小时,在阿斯顿的每个街角每个窟窿里找那几分钱。好笑的是,我现在都不记得我后来回去后我妈对我说了些什么,我只记得发现钱丢了后我那个后怕劲儿。

说实在的,我家当然还没到会穷的饿死那种地步,但也没过上什么真正的好日子。

比如,就厨艺来说,我妈的水平实在不敢恭维。

每个周末的中午她都在厨房里忙的热火朝天,而我们一家人都惶恐的等着她忙活的成果,问题是,不管再难吃,你都不能抱怨。有回我妈煮的包菜吃起来和洗洁精的味道差不多,当时我的脸色都变了,我大姐发现我有点不对劲儿,然而她戳戳我的肋骨示意我不能说难吃。但我当时想的是我可不能因为食物中毒而死,晚上我爸回来的时候,我刚准备告诉我爸,就看到他已经坐在餐桌前面,用叉子叉起一坨包菜,塞到了嘴里,那坨包菜里还拖着一团金属线状的物体,老天爷,我妈把刷碗用的钢丝球也丢在包菜里一起煮了!

结果我们都跑去厕所吐的翻江倒海。

还有次我妈做了鸡蛋三明治说给我带去学校当午饭吃,到了吃饭时我打开一看,三明治里夹着烟灰,还有一小截烟头。

谢谢您类,老妈。

如果没有校餐,我想我真的会因家庭食物中毒而死。虽然我那么讨厌学校,但一想到免费午餐我还是会去每天准时报到。校餐是我童年时唯一能吃到的好吃东西,有饭有菜还有甜点譬如布丁,我很爱吃。现在你在吃饭的时候总是会习惯性的想“哦这个东西有200卡路里”或者“这玩意脂肪含量太高了”之类,但在我小时候我吃饭管他个毛的卡路里,我只管往死里吃,有多少我消灭多少。

每天早晨我都会想出新的借口来逃学,最后就和狼来了似的没一个人相信我的说辞。

比如,有一次我的理由是撞上鬼了。

那是个大冬天,天寒地冻,我正在厨房里洗碗,家里没有热水器,于是我只有自己烧水,把热水倒在水槽里洗,洗完后我就得上学去了,这时我忽然听见一个声音,“奥斯本,奥斯本,奥斯本。“

我爸上的是夜班,他通常在睡觉之前把我送去学校,所以这时候他还醒着,我对爸说:”爸,爸!我听到有人喊我们的名字!一定是鬼!我们家变成鬼屋了!“

正在读报纸的老爸瞪了我一眼。

”又编了新故事?儿子?“,他说,”不管有鬼还是没鬼,你马上都得给我上学去,快点洗碗。“

但那个声音就是一直在我耳边环绕。

“奥斯本,奥斯本,奥斯本。“

“爸!“我大声叫道,”真的有个声音!你听,快听!“

终于,这下连我爸也听到了。

“奥斯本,奥斯本,奥斯本。“

声音听起来像是从门口花园那儿传过来的。我和我爸都出去了——我吓的连鞋都没穿——但是花园空无一人。我们再次听到那声音,这次听起来清楚多了,“奥斯本,奥斯本,奥斯本。“,就在篱笆外面。我们来到篱笆旁边,从缝隙里看过去。对面刚好是我们邻居家,那儿住着个老太太,而此时她正摔倒在地面上。她一定是踩到了地上的冰块,靠自己也爬不起来,如果不是我们,她可能就会在那儿冻死。我和我爸赶紧翻过篱笆把她抱起来,并搀扶她回到自己的家里。虽然我们做了很多年的邻居,可我们从来没去过老太太家,老太太的丈夫是军人,二战的时候在法国的战场上被纳粹杀死了,儿子也被炸弹炸死,但是在她的家里,你有种感觉他们还活着,她丈夫的照片挂的到处都是,儿子的玩具放在地上,这真叫人太难受了,我还记得我妈后来也去了老太太的家里,出来的时候她红着眼睛。

自然,那天我又迟到了,但是体育老师琼斯先生才不管我有没有学雷锋做好事扶老奶奶回家,因为基本上我每天都迟到。对他来说,这只是我编的借口而已。那天我连早操点名都没赶上,等我到学校的时候第一节课已经开始了。

刚到学校的时候我还挺开心的,因为我爸从工厂里给我带了一些小铁棍子,我打算用它们到专业课上改造成螺丝起子,等不及的想显摆给我的同学们看。

但我还没开始上课,琼斯先生就暴跳如雷的抓到了我,他当着全班同学的面对我破口大骂,我又羞又怕,恨不得找个地洞钻进去。

“奥斯本!”他骂道,“你个不知廉耻的兔崽子,把鞋子拿过来!”

同学们吓的大气不敢吭一声,连根针掉在地上都能听的出来。

“老师,我——”

“把鞋子拿过来,奥斯本!拿最大的那只鞋!不然我会抽你的屁股抽到烂为止,你这个月都别想坐了!”

同学们都盯着我看,甚至高年级的同学也看到了我的窘样,此刻我真想死了算了。我低着头向体育教室后面走过去,有人想绊我,还有人用书包在我面前比划,我不得不绕过他们,我一句话也说不出来,浑身发抖,脸红的像猴子屁股。我可不想在同学面前哭,但我已经快忍不住了。我拿起一只鞋——我实在是太紧张了,根本分不出来哪个鞋大哪个鞋小——然后走回到琼斯先生跟前,把鞋给他,我连看都不敢看他一眼。

“你觉得这只鞋是最大的吗?”琼斯先生叫道,他走到鞋堆前面,拿起另一只,明显看着比我拿的大多了,然后让我把屁股撅起来。

所有人都在看着,这个时候我终于忍不住眼泪鼻涕一起下来了,我边哭边用手背擦眼泪。

“蹲下去把屁股撅起来,奥斯本!“

我只有照做了,琼斯先生开始死命的用那只大鞋抽我的屁股。

”啊啊啊啊!!“

我疼的直喊老娘。那畜生依然没停手,在他抽了我4,5下之后,我终于受够了,忽然怒从胆边生,进入暴走状态。就在他还想继续抽我的时候,我猛的从书包里把我爸给我的小铁棍拿了出来,把它们往琼斯先生那张满是汗水的肥脸砸过去。我的体育成绩一向不怎么样,但在那一刻我勇猛的可以代表英国参加奥运会。琼斯先生踉跄了几步,鼻子流出血来,我意识到我闯祸了。所有围观的同学都吓的大吃一惊。啊,靠啊啊啊,我也被吓到了,于是,我拔腿就跑,直到跑出校门外,回到家里。我径直来到我爸的卧室把他从熟睡中摇醒,然后我大哭起来。

我爸也怒了。

然而,我爸并不是气我,而是气琼斯先生。他当天就带着我去了学校,要求见校长,当时无论在学校里的哪个旮旯你都能听到我爸和校长对骂的声音。校长说他根本不清楚琼斯先生体罚学生,不过从今以后他会注意的,我爸说你TMD的早该注意了,诸如此类。

总之,自那以后,琼斯先生再没和我过不去。

在学校里我完全不受女孩子欢迎——她们都觉得我有点疯疯癫癫的——不过曾有段时间我有个叫做珍妮的女朋友。她上的是女子学校,我为她神魂颠倒,要是哪天我们决定约会了,我会早早的跑去男厕所,用肥皂水把我的头发梳的油光水滑的,她就喜欢这样。不过有一天下雨了,等我到达约会地点的时候我的头上全部是肥皂泡,脸上,眼睛里也全是。她瞪着说我,你TM的搞什么飞机啊?然后甩了我,我的玻璃心哗啦啦的碎了一地。几年后我在阿斯顿的某个夜店外面见过她,她的样子已经全变了,忽然觉得自己当年为她伤心过还真是傻的可爱。

我也和别的女孩子交往过,不过都是不了了之。每次我喜欢的女孩子最后都是和别的男生搞到了一起,这让我很不是滋味。而且我还时常被放鸽子,有次我打算在一个夜店和某姑娘约会,那天下着旁泼大雨,我晚上7点半到了那儿,姑娘不在,我心说,哦,也许我等个半小时,她就来了,然后我等到8点,她还是没来。我又等了半小时,还是没人影,我等到10点钟她就是没来,只好灰溜溜的走回家去。浑身湿透,心情郁闷的像个丧家犬。现在我已为人父母,我时常想,那时候我有什么毛病?我当然不会让我女儿在那种大雨天出去见什么学校里的男同学。

那时候我们只有这种小猫小狗似的爱情,你觉得你已经长大成人了,其实你没有。还有一次,我大概14岁的时候,带一个姑娘去看电影,为了让自己看起来像个见过大风大浪的混混,我决定一边看电影一边抽烟。那时候我已经抽了一阵子烟,但没有抽的那么凶过。我口袋里大概装了5包烟,还有一堆火柴。于是我就那么坐着,摆出自以为很屌的姿势不停吞云吐雾。忽然我觉得浑身开始冒冷汗,我还琢磨着自己怎么了,然后我突然打了个嗝,差点把隔夜饭吐出来。我狂奔进厕所把自己锁在隔间里,胆汁都差点吐出来,我那天醉烟可醉的实在厉害了。之后我灰溜溜的从电影院小门逃了出去,径直回到家里,吐了一整天。之后那姑娘怎样我也不知道了,不过至少我还给她留了一大包麦粒素可以吃完整场。

关于抽烟的惨痛记忆当然不止这一回。还有次临睡前我躺在自己的床上抽烟,抽到一半我把烟掐掉,打算留着起床后享用。然而大概几个小时过后我被呛醒,卧室里到处都是烟,我靠,我想,我把我们家给烧了!我赶紧看了眼烟灰缸,然而我掐掉的烟头的确是熄灭了的。此时我所不知的是,我爸下夜班回来后,也在家里抽了几只烟,烟头被他丢到了沙发背后,点燃了靠垫里的泡沫才生出这些恐怖的黑烟。

我走下楼,来到客厅,我爸看起来醉醺醺的,满脸内疚的表情。我妈气的眼泪都下来了,一边咳嗽一边骂我爸。

“杰克·奥斯本。“她生气说,嗓子都咳哑了,“你看看你搞的这叫什么玩意——”

一句话还没说完,我妈又猛的咳起来,咳嗽的同时她的假牙忽然猛的飞了出去,把玻璃窗都砸坏了,冷风飕飕的吹进了家里。烧起来的沙发此时看起来真像是温暖的篝火。我都不知道该笑好还是哭好了,后来我和我爸设法把火给扑灭,那时我妈还在花园里找她的假牙。(OZZY的娘真是太强了orz,动漫人物啊这是……)

自那以后我家有段时间闻起来都是一股子糊味。

然而就算如此,我还是没有戒烟,因为我觉得抽烟的男人比较酷。也许我还真是对的,火灾之后几个礼拜,我竟然摆脱了我的处男生涯。进入青春期后,我发现我的小弟弟除了尿尿以外还有其他的用途,每天我不OGC个几回连觉都睡不着。总而言之,我在阿斯顿的某个舞厅里,勾搭到一个比我大的姑娘——她叫啥我已经忘记了,天地良心——她是我的舞伴。有一天她把我带回家,我俩翻云覆雨了整整一夜。至于她为什么要和我上床,我完全不清楚,也许她那天刚好欲火焚身,而我又是舞厅里完全没人搭理的壁花一朵。谁知道呢?不过我可没抱怨过这一点,相反,我把不得她天天把我带回去大干一场。于是,第二天,我像条发情的小狗似的又去她家找她来着。

然而这次她没给我好脸色看,“你TM的又想干嘛?”

“到床上大战第二回合这个提议你看怎么样?”

“滚NM的蛋。”

于是,我们美好的恋情就此结束。

翻译/cleric